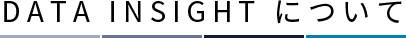

1.“Data Deluge”(データの大洪水)時代

「知識の共有と活用」。多く企業が取り組むこのテーマは、データが洪水のように溢れるこの時代に、より実現困難になっています。皆さんの企業でも、お困りではないでしょうか?

問題は、ヒトが機械のためにデータを作る時代から、自然発生したデータをヒトが活用する時代にシフトした事です。図面・音声やテキスト、備考欄のメモといった「文脈無しには意味を持たないデータ」が溢れ、ヒトはそれらを自然と判断に使っています。「そのヒトが何故そう考えたのか」、データを特定の視点から読み解かないと、他者からはロジックが理解できません。データに意味を与え、知識として共有し活用する事が、これからの企業活動の核心です。

図1:膨大な事象(Data)に意味を与え(Information)、知識を精錬する(Intelligence)

2.ナレッジグラフの効用

ナレッジグラフとは、グラフ型で保持したデータに意味と関連を与えるデータ管理技術で、”Data Deluge“時代に即した技術といえます。ヒトがデータを見る前提知識(オントロジー)を各事象と紐づける事で、あるがままのデータを異なる文脈で扱う事を可能にします。

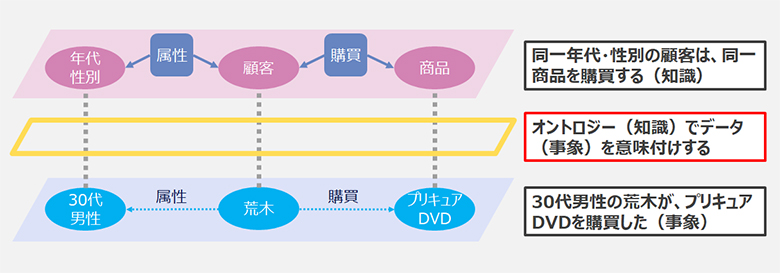

例として、荒木(30代男性)がプリキュアDVDを買ったという事象を挙げましょう。「同一年代性別の顧客が、同一商品を購買する」というオントロジーからは、「荒木」というデータに「30代男性顧客」という意味を与える事ができます。事象に基づき販促を行うならば、30代男性にプリキュアDVDをレコメンドする事になるでしょう。

図2:30代男性は、プリキュアDVDを購買する

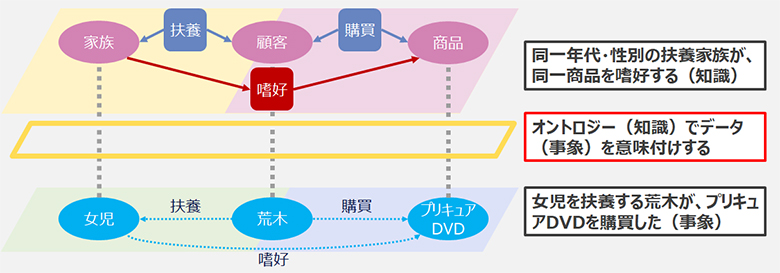

一方、「荒木が女児を扶養している」というデータがあれば、「荒木」に「女児を扶養する顧客」という意味を付与し、「扶養家族が、同一商品を嗜好する」というオントロジーと紐づける事もできます。この場合は、女児を扶養する顧客にプリキュアDVDをレコメンドします。

図3:顧客に扶養された女児は、プリキュアDVDを嗜好する

従来のデータ管理では、(1)予め定義したカラムに対し、(2)データを当てはめていました。ナレッジグラフは、(1)発生したデータに対して、(2)意味と関連を後付けします。異なる視点や追加データに対しても、AIがオントロジーとあるがままのデータを紐付け、事象の意味付けを行います。異なる文脈での仮説検証、試行錯誤を支える技術がナレッジグラフです。

3.ナレッジグラフの活用

ナレッジグラフは、既に多くの企業に取り入れられており、早期から当技術に着目していたNTTデータでは、導入のご支援を行っています。

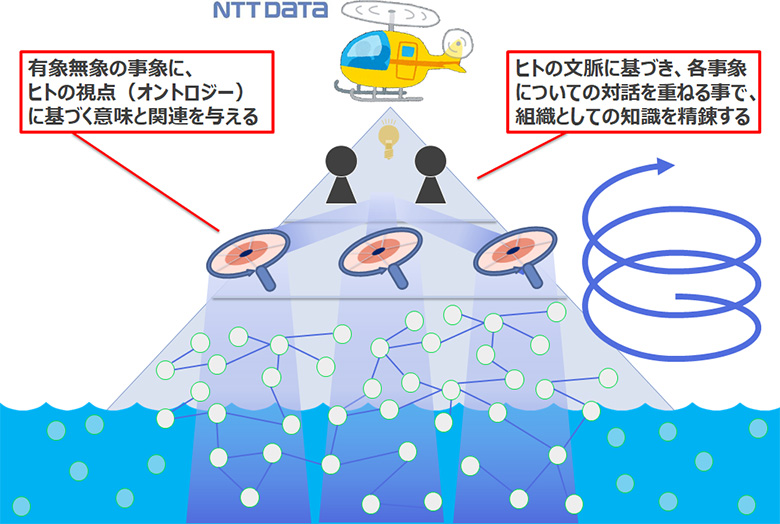

ナレッジグラフの導入により、データを見る視点を自在に変化させ、オントロジーに基づいたシングルビュー(各自の視点に応じてデータが一覧化され、自由に分析・探索できる状態)をご提供できます。水資源が生活用水・工業用水・農業用水と形を変えて活用されるように、データも文脈によってその意味を変える事で、マーケティングやオペレーション等、企業活動の根幹を支えるロジックを提供します。

図4:ナレッジグラフが事象に意味を与え、知識を精錬する

4.まとめ

ナレッジグラフとは、オントロジーを各事象と紐づける事でデータに意味と関連を与えるデータ管理技術であり、企業はこれを用いる事でデータを自在に活用できるようになります。

テクノロジーの進化によってヒトとヒトとの対話がバーチャル化し、生身のコミュニケーションが希薄になる現代においては、個々に蓄積されたデータをいかに組織として活用できるかが企業経営の肝となります。ナレッジグラフによってデータに意味と関連を与える事で、データという水が知の水流となり、企業活動をより高みに導きます。NTTデータでは、ナレッジグラフを用いて皆様の企業活動を全力でサポートします。短期でのPOCからご提案できますので、ご興味のある方は是非ご連絡下さい(※)。

商標について:記載されている会社名、システム名、製品名は各社の登録商標または商標です。

©ABC-A・東映アニメーション