提言 1・3

- あらゆる生活者が参加し対話できる社会

- 新しい価値を創造する社会

#1 イノベーションを文化に ~北欧に見る、誰も取り残さないデジタル社会~

デンマークで活動する安岡准教授とNTTデータでオープンイノベーション活動を推進する渡辺の対談を通じて、今後必要とされる社会の在り方をひもときます。

詳細はこちら

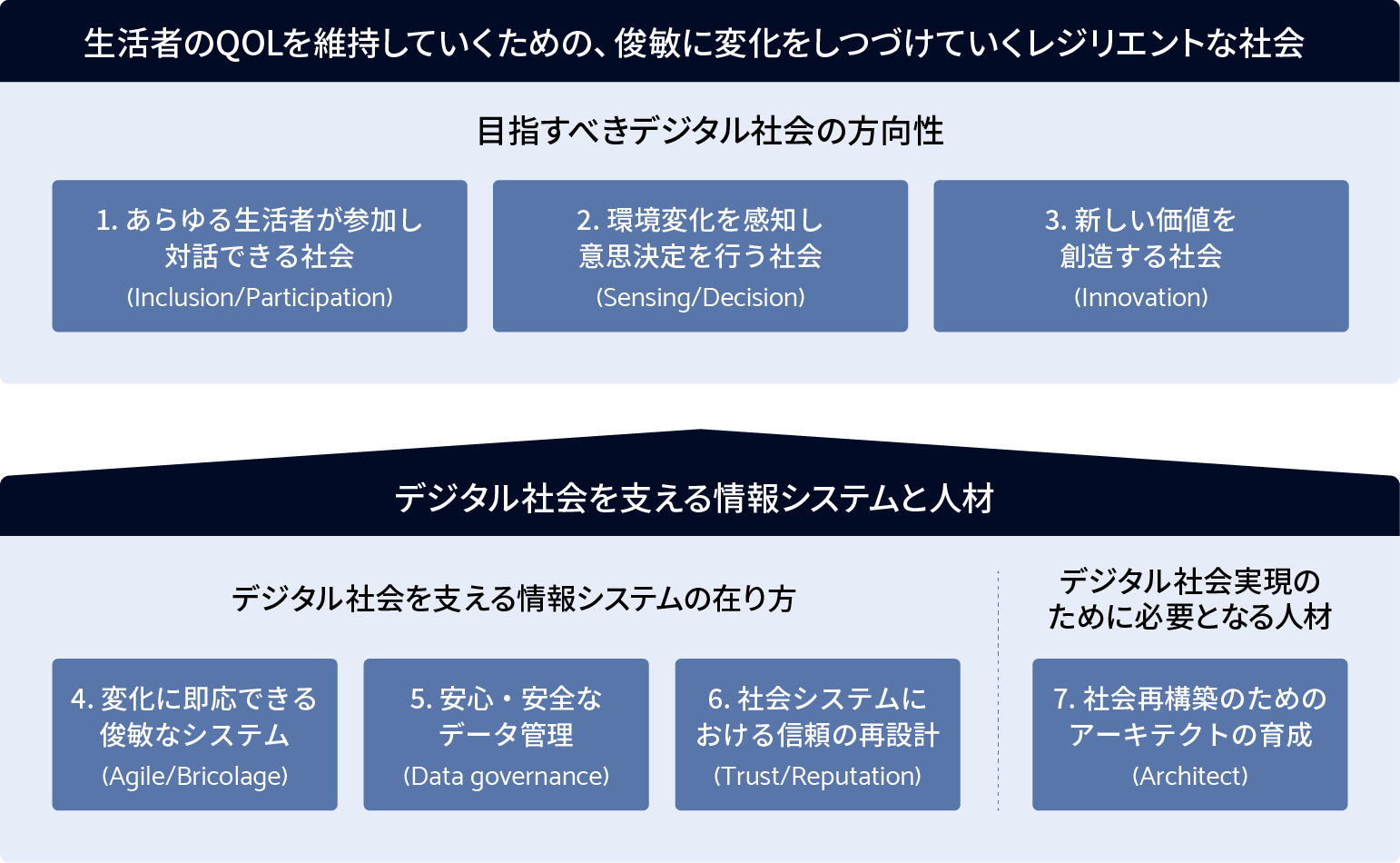

NTTデータ経営研究所は、2020年7月に『「オンライン・ファースト社会」という新しい日常』と題した提言の中で、「生身の人間の活動としてのリアルとオンライン(デジタル)という新しいリアルを自在に使いこなす」という考え方を発表しました。その考え方に基づき、「目指すべきデジタル社会の方向性」、「デジタル社会を支える情報システムの在り方」、「デジタル社会実現のために必要となる人材」の3つの観点から具体的に実現すべき7つのメッセージについてまとめました。

Re-Design by Digitalの各テーマに沿って、NTTデータのエバンジェリストであるRelationship Builder(RB)と有識者の対談をお届けします。

提言 1・3

デンマークで活動する安岡准教授とNTTデータでオープンイノベーション活動を推進する渡辺の対談を通じて、今後必要とされる社会の在り方をひもときます。

詳細はこちら

提言 6

(株)企(くわだて)の代表取締役であるクロサカタツヤ氏とNTTデータで貿易情報連携基盤「TradeWaltz

詳細はこちら

提言 1・2

慶應義塾大学の田中浩也教授とNTTデータでスマートシティを実現するプラットフォーム

「SocietyOS」に取り組む塩見の対談を通じて、スマートシティ実現に向けた要諦を探ります。

詳細はこちら

提言 4

ソフトウエアエンジニアリングを専門とする早稲田大学基幹理工学部の鷲崎弘宜教授とNTTデータAgileプロフェッショナル担当部長の市川との対談を通じ、アジャイル開発成功における要諦を探ります。

詳細はこちら

提言 5

情報銀行の提唱者で東京大学の柴崎亮介教授とNTTデータで情報銀行に係る取り組みを行う花谷の対談を通じて、情報銀行の効果的な実現の姿(いわば、情報銀行のエコシステム)を探ります。

詳細はこちら

提言 7

慶應義塾大学総合政策学部教授の國領二郎氏と、NTTデータ代表取締役社長の本間洋との対談を通じ、新しいデジタル社会像の要諦を探ります。

詳細はこちら

新たな社会を思い描き、デジタル技術を駆使して、その実現を果たすためには「アーキテクト」が必要です。

社会の「あるべき姿」を描くとともに、その具体的なしくみをデザインし、実現を進めていくことができるのが「アーキテクト」です。

NTTデータは、「アーキテクト集団」として新たな社会のしくみの創出に貢献していきます。

「情報未来研究会」はIT社会の潮流を見つつ、健全な社会や企業のありかたを探るため、NTTデータ経営研究所の創立以来、継続的に実施している活動です。NTTデータ経営研究所アドバイザーを務める慶應義塾大学の國領二郎教授を座長に据え、経営学および情報技術分野の有識者とNTTデータ及びNTTデータ経営研究所メンバーの合計12名を委員として、2020年度は「Withコロナ」をテーマとした議論を開催しています。

Withコロナ時代で加速するデジタル化の行方

コロナ禍の日本で加速するデジタル化。その課題や方向性について、様々な有識者との議論を通じて見えてきた方向性を紹介します。

詳細はこちら

デジタル時代の身体~ポスト身体社会論~

デジタル化による身体への影響について、稲見昌彦氏による講演と研究会委員との議論から今後の可能性を考えます。

詳細はこちら

データ社会の交差点

Withコロナ時代における「データ社会」実現に向けて、クロサカタツヤ氏の講演をもとに私たちが取り組むべき課題を考察します。

詳細はこちら

市民も巻き込む スマートシティ実現に不可欠な2つのコト

デジタル・ファブリケーションを専門とする田中 浩也教授の講演を元に、これからの社会における多様なプレイヤーの社会参加の在り方を検討します。

詳細はこちら

Withコロナ時代に求められる価値創造型ワークスタイルとは

コロナ禍で変わったワークスタイルに焦点をあて、今後求められる「価値創造型ワークスタイル」について東京工業大学 妹尾 大教授にお話を伺います。

詳細はこちら

Withコロナの時代に求められるオンライン・トラストネス

東京大学大学院の江崎 浩教授へのインタビューから、今後の社会設計で重要な「オンライン・トラストネス」と、企業が目指すべき方向性を考えます。

詳細はこちら

Withコロナ時代で加速するビジネスモデルのパラダイムシフト

ビジネスモデルのパラダイムシフトが進む中で日本企業がどのように向き合うべきか、早稲田大学の井上 達彦教授にお話を伺います。

詳細はこちら

| 氏名 | 所属 |

|---|---|

| 稲見 昌彦 | 東京大学先端科学技術研究センター教授 |

| 井上 達彦 | 早稲田大学商学学術院教授 |

| 岩下 直行 | 京都大学公共政策大学院教授 |

| 江崎 浩 | 東京大学大学院情報理工学研究科教授 |

| 國領 二郎(座長) | 慶應義塾大学常任理事総合政策学部教授/株式会社NTTデータ経営研究所 アドバイザー |

| 柴崎 亮介 | 東京大学空間情報科学研究センター教授 |

| 妹尾 大 | 東京工業大学工学院経営工学系教授 |

| 本間 洋 | 株式会社NTTデータ 代表取締役社長 |

| 三谷 慶一郎 | 株式会社NTTデータ経営研究所 エグゼクティブオフィサー |

| 柳 圭一郎 | 株式会社NTTデータ経営研究所 代表取締役社長 |

| 山口 重樹 | 株式会社NTTデータ 代表取締役副社長執行役員 |

| 山本 晶 | 慶應義塾大学大学院経営管理研究科准教授 |