1.スポーツ市場の潜在的魅力度

日本では、2018年~2021年の4年間をゴールデンイヤーズと呼び、スポーツイベントをきっかけに日本経済活性化に一役買うのではないかと期待されている。

世界を見渡せば、スポーツがいかにビジネス機会を包摂しているかがわかる。米国のNFL(約1兆4360億円)、MLB(約1兆260億円)、英国のプレミアリーグ(約5181億円)の3つを合計するだけで、日本の放送事業者の売上規模合計に匹敵する。米国では、大学スポーツのNCAAの市場も極めて大きい(約8000億円)ことも特徴的だ。中国は2025年にスポーツ市場を100兆円規模にまで伸長させるとしている。

「モノからコトへ」と言われて久しいが、消費者が求めるものが製品からサービス・体験の価値にシフトしている中で、スポーツを「観る」「する」「支える」体験は、潜在的な成長可能性が高い市場といえるだろう。

2.スポーツはテクノロジーで変わる

しかし、日本のスポーツ市場の規模は、2012年現在で5.5兆円に過ぎない(日本政策投資銀行の試算)。これを2025年に15兆円まで伸ばすというのが政府目標(スポーツ未来開拓会議中間報告)だが、果たしてどう伸ばすのか。

政府は、「スタジアム・アリーナ(スタジアムを核とした街づくり)」「アマチュアスポーツ(大学スポーツなど)の振興」、「プロスポーツの興行収益拡大(観戦者数増加など)」「周辺産業(スポーツツーリズムなど)」「IoT活用(施設、サービスのIT化進展とIoT導入)」「スポーツ用品(スポーツ実施率向上)」を政策として掲げているが、事業視点で考えれば、スポーツ自体をもっと面白く、もっと身近にすることが必要だろう。

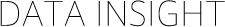

そこでテクノロジーが力を発揮する。スポーツビジネスへのテクノロジー活用というと、スタジアムにWi-Fiを設置したり、座席案内のスマホアプリを提供したりする事例が先行しているが、そもそもコンテンツが魅力的でなければ意味がない。携帯電話のストラップを作るのではなく、携帯電話に変わるスマートフォンを作るという視点に立って、体験価値におけるイノベーションを狙っていきたい(図1)。

図1:テクノロジーによる新たなスポーツ体験の創造

3.テクノロジーをどうマネタイズにつなげるか

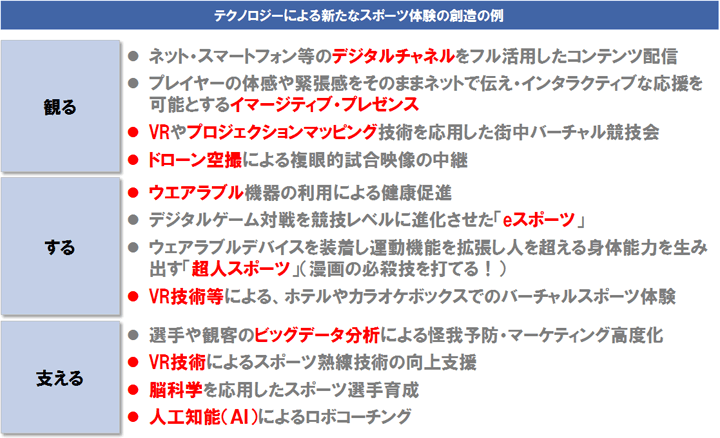

ここで忘れてはならないことは、いくらテクノロジーが体験価値を革新しても、それを収益として刈り取る回収エンジンがなければ、ビジネスとして成り立たない点である。

スポーツ業界の主要な収益基盤は、小売(約1.7兆円)、スポーツ施設業(約2.1兆円)、興行・放送等(約1.7兆円)となっており、"モノ"を売るか、"箱"の利用料を取るか、"コンテンツ"を売るか、のいずれかである。

この構造にメスを入れ、革新的なビジネスモデルを作れるかがポイントになる。

プロ野球の横浜DeNAベイスターズを擁するDeNAは、2016年に経営権を獲得した横浜スタジアムを起点として、新しいビジネスモデルを作り上げようとしている。「横浜スポーツタウン構想」を掲げ、IT企業だからといってテクノロジーだけで戦わずに、また従来の(企業ブランド戦略の一環としての)球団経営だけにとどまらない形で、あくまでも実態を伴うリアルビジネスとしてスポーツ事業を体現することにチャレンジしている。

小売やアパレル業界では、リアル・バーチャルの融合、オムニチャネル戦略が常識になりつつあるが、スポーツの世界でもビジネスモデルを再構築することが求められている。例えば、東京ディズニーリゾートのホテルミラコスタのように、スポーツコンテンツが体験できる滞在型リゾートがあっても面白い。その時にVR技術やコンテンツ配信技術がどう生きるのか。発想の転換が必要だ(図2)。

図2:スポーツ産業におけるビジネスモデルの変革の視点