日本企業のデジタル活用の実態

新聞などのマスメディアの報道で、AIやIoTなどの「デジタル」に関するキーワードに触れない日は無いほど、「デジタル」は身近なものになり、企業経営においても重要な要素になっています。その中で、多くの企業がデジタルを活用した社内変革の取り組みを推し進めており、デジタルを活用した多数の成功事例が発表されています。しかしその一方で、成果を出せずに課題を抱えている日本企業が多いのも事実です。

ガートナージャパンは、2020年1月14日のプレスリリース(※1)で、“日本企業がデジタル化の取り組みにおいて世界の企業に後れを取っており、その差が拡大している”と発表しています。そのサーベイでは、日本企業は世界の企業と比べて、デジタル化の取り組みで、成熟度の格差が“さらに広がり、11ポイント(2019年)から28ポイント(2020年)”に拡大していると指摘しています。この発表からも、日本企業はデジタル活用の取り組みに苦戦している様子が見受けられます。

成功するデジタル活用プロジェクトの共通点

デジタル活用で成功しているプロジェクトには、どのような共通点があるのでしょうか。社内外の事例調査から得られた共通点から、以下に3点を取り上げて紹介します。

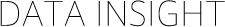

[共通点 1]ターゲットとする課題が明確

デジタルはあくまでも手段であり、解決したい課題(イシュー)が明確であることが大前提です。課題が不明確なデジタル活用の取り組みは、多くの事例において単なる技術検証にとどまっています。

なぜなら、デジタルの本格導入にあたっては、多くの場合PoC(Proof of Concept)とは桁違いのコストが必要なため、しかるべき意思決定権者に、ROI(Return on investment)などの判断に必要な情報を説明し、承認を得る必要があります。その際に、課題が不明確な提案や、効果が不透明な説明は、説得力に欠けて承認を得られる可能性は低くなります。逆に、企業経営や組織の重要課題の解決につながる提案であり、かつPoCで効果が一部でも実証されていれば、承認を得られる可能性は格段に高くなることでしょう。

また、取り組み結果が当初の目論見通りに得られなくても、課題が明確であれば、解決手段を変えて別のソリューションを試すなどのトライ・アンド・エラーを重ねることで、デジタル活用の取り組みを成功に近づけることができます。

図1:課題が不明確および明確であるときのイメージ

[共通点 2]Willを持つユーザーと密に連携している

デジタルを活用した社内変革の取り組みの多くは、運用プロセスの見直しなど、既存の仕組みを変更する必要があります。しかし、この「既存の仕組みの変更」がユーザーの賛同を得られず、デジタル活用の取り組みを進める上で阻害要因になりがちです。

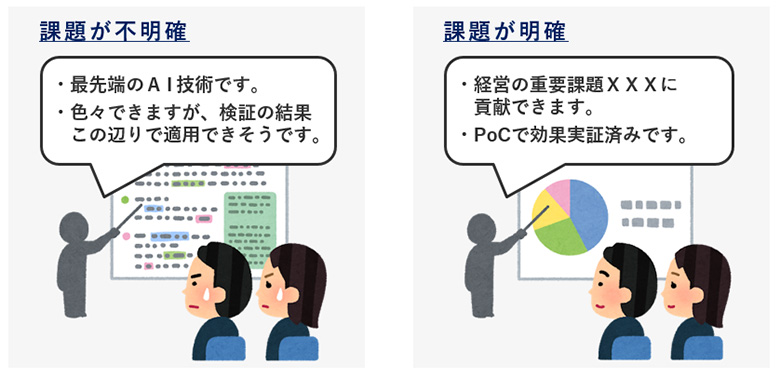

それではどのようにすれば、ユーザーを既存の仕組みから新しい仕組みにシフトすることができるのでしょうか。ひとつのアプローチとして、イノベーター理論(※2)を活用する方法があります。

図2:イノベーター理論の概要図

新しい取り組みの初期段階では、Willを持つユーザーと共に社内成功事例をつくることにリソースを集中することが推奨されます。Willを持つユーザーとは主に、図2に示すイノベーター(=革新者)とアーリーアダプター(=初期採用者)の層のユーザーです。初期段階の多くのケースでは、アーリーマジョリティ(=前期追随者)以降のユーザーは、社内に成功事例がないと取り組みに関心を得ることはなく、様子見の状態になります。

Willを持つユーザーとともに作り上げた社内成功事例は、社外の成功事例よりも格段に説得力があります。社内成功事例を活用して様子見の状態にいたユーザーに興味を持ってもらい、そのユーザーを加えて、さらに新たな成功事例を作り上げる。このサイクルを繰り返すアプローチが、アーリーマジョリティ以降の層のユーザーを巻き込む、効果的な方法のひとつになります。

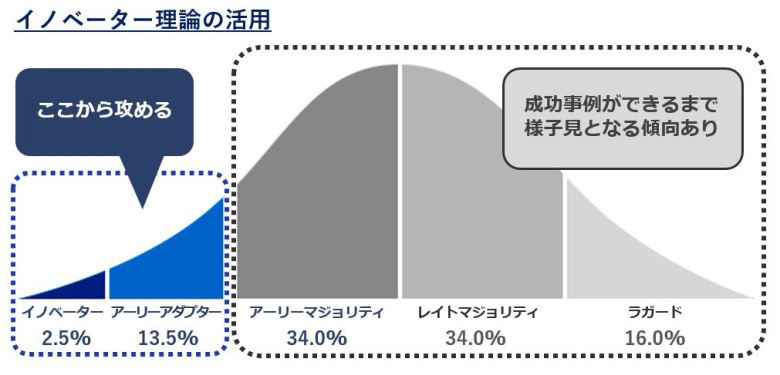

[共通点 3]継続的に改善する仕組みがある

ユーザーニーズは時間とともに変化し、解決手段である技術も日進月歩です。そのため、社内変革の取り組みも何もしなければ時間とともに陳腐化し、ユーザーは徐々に離れていく傾向があります。そこで定着化に向けて、ユーザーニーズや技術動向を把握し、継続的に改善する仕組みが必要になります。

NTTデータでは、経営管理(Tableau)やグローバルコミュニケーション(Microsoft Teams)などの分野で、デジタル活用を進めています。定着化の活動としては、社内コミュニティーによるナレッジ共有をはじめ、定期的に開催しているスキルレベルに応じたハンズオンセミナーや事例共有会などを進めています。また、その活動を通じてユーザーニーズや技術動向を把握し、取り組みを改善するサイクルを回しています。

KPI(Key Performance Indicator)などで、強制力を持って推進するトップダウン型のアプローチも効果的ですが、ユーザーニーズを反映していくボトムアップ型のアプローチを並行して進めることが推奨されます。もし、トップダウン型のみで進めた場合、施策の推進をKPIの対象から外すなど、強制力を弱めた途端にユーザーが離れてしまう可能性もありますので留意が必要です。

図3:継続的な改善による取り組みの定着化

「ガートナー、日本企業は組織文化を変革してデジタル化を加速し、世界に取り残されないよう優秀な人材を育成してイノベーションを始めるべき、との見解を発表」

https://www.gartner.com/jp/newsroom/press-releases/pr-20200114

エヴェリット・M・ロジャースが1962年に書籍『Diffusion of Innovation(邦題:イノベーション普及学)』の中で提唱。革新的なアイデアの採用者を5カテゴリに分け採用者数を時間軸でプロットすると累積度数分布の曲線がSカーブとなることなどを発見。