子供のころからものづくりが好きだった

憧れの原点は『鉄腕アトム』

高橋智隆(たかはし・ともたか) ロボットクリエーター。1975年生まれ。2003年京都大学工学部卒業と同時に「ロボ・ガレージ」を創業し京大学内入居ベンチャー第1号となる。代表作にロボット電話「ロボホン」、ロボット宇宙飛行士「キロボ」、デアゴスティーニ「週刊ロビ」、グランドキャニオン登頂「エボルタ」など。ロボカップ世界大会5年連続優勝。開発したロボットによる3つのギネス世界記録を保持。米TIME誌「2004年の発明」、ポピュラーサイエンス誌「未来を変える33人」に選定される。(株)ロボ・ガレージ代表取締役、東京大学先端研特任准教授、大阪電気通信大学客員教授、グローブライド(株)社外取締役、ヒューマンアカデミーロボット教室顧問

子供のころからものづくりが好きだったのは、祖父の影響だと思います。母方の祖父は、工学部卒で、電気工作や木工作が好きな人でした。家に遊びに行くと、いつも工作部屋を見せてくれ、一緒に竹を切り出しに行って、竹トンボや弓矢を作ったこともあります。父方の祖父は音楽の教師でしたが、引退後は川魚を捕っては庭の池で飼育していました。その血を継いだ父は、生き物好きの延長なのか内科医になり、自宅ではひたすらピアノを弾いています。

ロボットをつくりたいと思い始めたのは、幼稚園のころ。家の押し入れの中に、講談社の『手塚治虫漫画全集』がたくさんあり、それを読んでいたんです。その中にあった『鉄腕アトム』を読んで、天馬博士のようなロボットをつくる科学者になりたいと思ったのが最初です。中でも「地上最大のロボット」のエピソードが好きで、単純明快なストーリーに加え、世界最高のロボットたちが続々登場する豪華な展開やロボットを開発するシーンにわくわくしました。いま振り返ってみると、アトムより、周りのほかのロボットのほうが好きだったのだと思います。アトムはいわゆるステレオタイプ的な優等生ロボットですが、それよりも特徴がある凸凹な感じの脇役のキャラクターたちのほうが魅力的だったのかもしれません。

このころからレゴブロックや画用紙を切り貼りしてロボットをつくっていました。ほかにも欲しいおもちゃは自動車でも飛行機でも何でもレゴでつくっていました。母が、子供を夢中にさせるおもちゃメーカーの戦略にまんまと乗るのが嫌だったのか、超合金を買ってくれず、代わりに与えられたのがレゴだったんです。当時、本当は超合金が欲しかったわけですが、ひたすらレゴで遊んだことで空間認識能力が発達し、のちの大学受験では数学の立体図形問題を解くのに役立ちました。

ひとたび興味を持ったらある期間熱中する性格で、ロボット以外にもプラモデルやラジコンにもハマって改造したりしていましたし、アウトドアも虫捕りや野球、サッカーなど、その年代の子供がする遊びは全部やりました。小学校高学年のころにはブラックバス釣りが流行り始め、当時琵琶湖の目の前に住んでいたので、学校から帰ると毎日釣り三昧の生活になりました。そこから中学、高校までは“釣りバカ”時代。釣るだけでは飽き足らず、ルアーも自分でつくっていました。

立命館高校を卒業すると、そのまま立命館大学に進学。ちょうどバブル景気のころ、理系学部を卒業しても文系就職する人が多かったので、それなら文系学部でいいだろうという理由で産業社会学部を選びました。勉強はほとんどせず、冬になると長野県で仲間と借りた一軒家に住んでスキー三昧の日々。ロボットのことはすっかり忘れ、スキーのトレーニング装置をつくったりしていました。

そんな自由気ままな大学生活を送っていましたが、就職活動を目前にバブルがはじけ、就職氷河期に。もう、楽して儲かる仕事がない以上、好きなことを仕事にするしかない。時代は、コンピューターによってすべてがバーチャルに置き換わるという風潮でした。私は完全にメカ好きで、コンピューターは苦手。今後もちゃんと歯車で動き続けるものは何だろうと考え、思い出したのが釣り具でした。こういうガジェット的な、メカが詰まったコンパクトな工業製品が大好き。そこで、釣り具やスキー用品を作っているダイワ精工(現グローブライド)に行きたいと思い、就職活動を始めました。ちなみに当時愛用していた釣り具は、ダイワ製のリール「ファントムPT−Z」と竿「アモルファスウィスカー」。軽量でギミック満載のこのリールは、無骨な輸入品にはない繊細な美しさを持っていて、私のものづくりに影響を与えた製品のひとつです。なので、何が何でもこの会社に入りたかった。面接にはリールを自作して持参し、最終面接も手応え十分でした。ところが結果は、なんと不採用。

ほかのメーカーからは内定をもらっていましたが、親には「もしダイワに落ちたら京大に行く!」と宣言していたので、不採用通知の夜から早速、京大受験を目指して本格的に勉強を始めました。言ってみれば『電波少年』的なネタ感覚でしたが、京大に行ったらものづくりをしよう、それも子供のころの夢だったロボットをつくろうということは決めていました。運よく1年目で合格しましたが、実はこの話にはおまけがあります。2015年、グローブライド社から連絡があり、社外取締役に就任し、リールのデザインなどにも関わっているんです。縁とは不思議なもので、18年越しで内定をいただいた感じです。

ひとりでやるのがいちばん良い

京大第1号の学内ベンチャー

東京・駒場の東京大学先端科学技術研究センターにて。すべてをひとりで行うのでスタッフはいない

最初のロボットをつくったのは、1年生の冬休み。このころから長い間、工房は実家2階にある7畳ほどの寝室でした。プラモデルのロボットを歩かせることはできないかという発想から、足の裏に電磁石を付け、左右交互にオンオフして鉄版の上を歩かせる「電磁吸着二足歩行」のアイデアを思いつきました。早速ガンダムのザクのプラモデルを買ってきて、田宮模型の工作キットのギアなどを使った機構を収めてみると、想像以上にうまく動く。この技術で特許を取れないかと、京大のベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(VBL)に相談したところ、トントン拍子に話が進み、特許出願から2年後の2002年にはラジコンメーカーの京商から「ガンウォーカー」として製品化されました。

2体目のロボット「マグダン」は、1体目の製作で気づいたいくつかの課題を改良した、初の完全オリジナルロボットです。3体目の「ネオン」は、漫画の中から飛び出してきたようなロボットを目指してつくりました。そのために、ネジ、ケーブル、金属フレームなどメカ的な部品が一切露出しないようこだわりました。折しもこの年、2003年は、原作で鉄腕アトム誕生の年とされていたので、アトムへのオマージュの意味も込めています。子供のようなプロポーションに、生き生きとした大きな目やS字に反った背中など、アトムのように人間っぽさと機械っぽさを両立するデザインを探りました。

このとき4年生で、再び進路を考える時期に来ていました。論文、特に英文は、読むのも書くのも嫌。また、ほとんどのロボットの研究は、ロボット自体をつくることが目的ではなく、なのでロボットは実験装置でしかなく、見てくれには無頓着。これは向いていないと大学院進学は諦めました。すると京大が起業インキュベーションの施設をつくってくれることになり、2003年、学内入居ベンチャーの第1号として「ロボ・ガレージ」を立ち上げることができました。

ロボ・ガレージは、実はいまも私ひとりです。自分の思い通りのものをつくりたいので、それにはひとりでやるのがいちばん良い。人と相談しないし、部品も自分で製作するので、ちゃんとした設計図は描かないし、必要ないんです。ちなみに、コンテストや大会はあまり出ない。勝ち負けそのものよりも、アイデアを反映しながらコツコツつくり込んで理想のロボットが完成した、という自己満足がいちばん重要なんです。スポーツでも何でも、その場の勢いでの勝負よりも、戦略を練ってそれが思い通りにハマるのが好きなんです。

クライアントワークでも、自分で主導してつくりたい。「エボルタ」は、パナソニックの乾電池の長持ち性能を実証する目的で開発したロボットで、17cmの小さな体でグランドキャニオンの断崖絶壁を登ったり、ル・マン24時間レースに挑戦したりと、様々なチャレンジを行いました。オリジナルのロボットとは違って明確な目的と結果を伴うので責任は重大ですし、大勢のスタッフとともに臨んだ現地でのチャレンジは、想像をはるかに超える困難でしたが、得るものがたくさんありました。

デアゴスティーニ『週刊ロビ』は、雑誌に毎号付いてくる部品を70号分コツコツ組み立てるロボットキットです。ドライバー1本で作れる簡単な設計と、戦略として頭部が先に完成する組み立て順が奏功したようで13万台販売の大ヒット商品になりました。最初に顔が出来ちゃうと無下に捨てられず、最後までつくらざるを得なくなるんです。

ロビで目指したのは、ロボットと一緒に暮らす体験。実用性があるわけではない。ネットにも繋がらない。実は、センスの無いロボット開発をすると、色んな機能や部品を詰め込んで、「何でもできそうで、何にもできないロボット」になってしまう。だから、とにかく要素を取捨選択して、しかしその絞られた範囲については完璧にデザインしてやろう、と考えたのです。なので、コミュニケーションの言葉選びから些細な動作まで、相当こだわりました。

子供を対象としたロボット教室のアドバイザーも務めている。研究室の一角には愛用のロボットやおもちゃが並ぶ

ロボットと暮らす明るい未来へ

感性に訴えかける人間臭いロボット

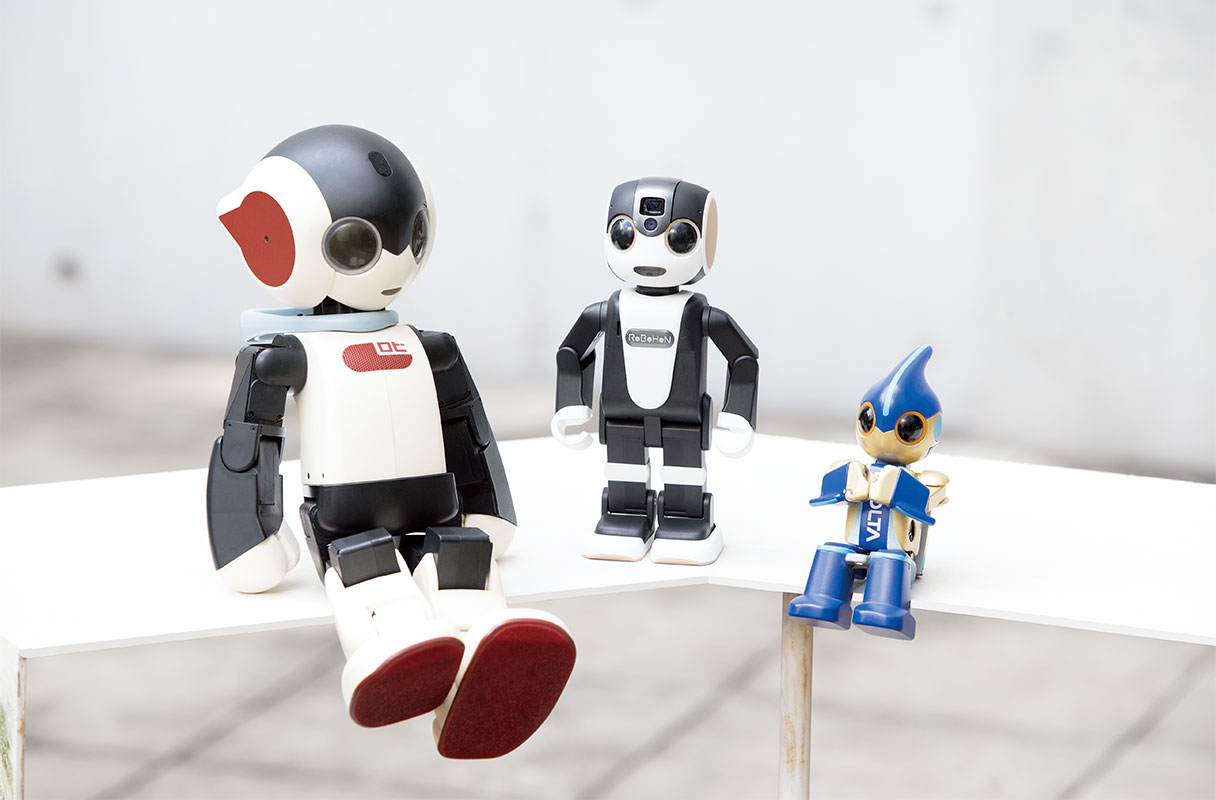

左からロビ、ロボホン、エボルタ。ロボホンは身長約19cm、体重約390g。エボルタの動力は単3乾電池わずか2本

自分なりに納得するところまでつくり上げても、しばらくすると課題や不満点、新たに取り組みたいテーマなどは必ず出てくるもので、それが次の製作のモチベーションやアイデアになる。つまり技術的にも、ビジネス的にも、前の作品があって初めて次がつくれるのです。ロビのヒットでコミュニケーションロボットの市場を生み出せたので、いよいよコミュニケーションの本丸であるモバイル機器分野で勝負しようとシャープと共同開発したのが、世界初のロボットスマホ「ロボホン」です。

以前から、そもそもヒト型のロボットは何のためにあるのかという問いがあり、人のためのインフラをつくるにはヒト型が最適だろうということで、等身大のロボットがいくつか登場したわけですが、本当にそうだろうかと。ヒト型ロボットに掃除機を使わせるより、ルンバに任せたほうがずっと効率的で、残念ながらヒト型は作業する上でほぼメリットのない形です。そうすると残るのは、愛着、擬人化みたいなところしかない。コミュニケーションロボットに限っては、その形が役立つということです。

スマホがこれだけ普及しても、新しいインターフェースとして注目された音声認識機能を使っている人はごく一部です。それはなぜか。我々は飼っているカメやぬいぐるみにすらしゃべりかけるわけですから、問題は四角い箱にあるのではないかと思い至りました。ヒトの形や動きを与えたら、きっと喋りかけるだろうと。物理的な作業をするわけではないので非力な小型で構わないし、むしろ大きいと2つのデメリットが生じます。

1つは安全性の問題。2つ目は、デカいとアホに見えること。これは人や犬にも当てはまるんですが、同じ能力や働きぶりだと、デカいやつはボーッとサボっているように見えるし、小さいほうは頑張っているように見えるんです。なぜかというと、大きいとその分期待値が大きいから。逆に小さいと、第一印象で過小評価され、その後「小さい割には賢い」「意外と役に立つ」と加点法で評価してもらえるんですよ。だから、同じ能力なら小さくしたほうがいい。ということで、極限まで小さくしたのが、このロボホンです。

ロボホンには既存のスマホ機能の大部分が備わっているので、まずは我々が慣れ親しんでいるスマホの延長線上で買って使ってもらいたい。その上でロボットならではの価値に気付いてもらいたいのです。ロボホンとの会話はクラウドによる音声認識で行われるので、使えば使うほどユーザーのデータが蓄積され、その人に合った情報やサービスを返してくるようになります。そうしていく中で徐々に愛着や信頼関係が生まれ、やがては老夫婦のように経験をともにすることで唯一無二の存在になればいい。そこに新しい価値が生まれると思っていますし、そこにたどり着けるだけのポテンシャルが、このロボットにはあると信じています。数年後に、1人1台、皆のポケットにロボホンが居て、まるで目玉おやじのように、喋り相手であり情報源でもある、そんな相棒になってほしいですね。

※この記事は、当社広報誌『INFORIUM』第6号(2016年11月30日発行)に掲載されたものです。